Archivi giornalieri: 14 settembre 2010

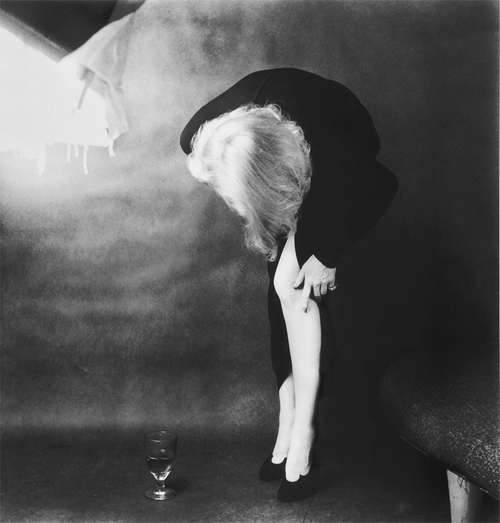

Yang LiPing Unknown Solo

Una delle ballerine più famose della Cina, conosciuta anche all’estero, è Yang Liping del gruppo etnico dei Bai. Si è guadagnata la fama di “spirito danzante” per le sue intense ed affascinanti interpretazioni in “L’anima del pavone”, “I due alberi” e “Chiaro di luna”. Il film “L’uccello del sole”, di cui ha curato sia le coreografie che la regia, ha vinto il premio speciale al Montreal International Film Festival. Siccome molte delle sue coreografie rappresentano lo stile ed i costumi del gruppo etnico Dai, molti la scambiano per una ballerina Dai, in effetti è originaria di Dali nella prefettura autonoma di Bai, nella provincia dello Yunnan. Continua a leggere

Poeti:Nazim Hikmet

Quando il Borghese puntualmente mi informò che Nazim Hikmet era comunista, ci rimasi male. Come era possibile che uno che scriveva versi così teneri, così dolci, potesse essere comunista? Però non cancellai le sue poesie dal mio quaderno. E in una notte di caldo pugliese, torno a incontrare Nazim. Era nato nel 1902 nella odierna Salonicco. Fu forse il primo poeta turco a scrivere poesia in versi liberi, anche se da giovane si era esercitato nella antica metrica chiusa arabo-persiana, che si esprimeva in ottomano, una lingua che oramai pochi comprendevano.

Il nonno paterno, Nazim Pascià, era stato governatore di varie province ma anche poeta in lingua ottomana. Il padre, Nazim Hikmet Bey, era un alto funzionario e la madre Aisha Dshalila (aveva sangue polacco), che aveva studiato a Parigi, dipingeva e leggeva Baudelaire al figlio. Nazim appartiene dunque a quella Turchia che stava a mezzo tra l’Europa e l’Asia e che si nutriva dei succhi culturali di ambedue. Uscito dall’Accademia di marina, dovrà presto abbandonare il servizio a causa di una malattia.

Nel 1921, insieme ad alcuni amici, passa in Anatolia per unirsi con Mustafà Kemal, che lo invita a scrivere poesie patriottiche. Lo colpisce il personaggio e il suo messaggio di rinnovamento.

La guerra di Bosnia

Il re fa rullare i tamburi

Le Roi à fait battre tambour è una canzone popolare francese d’incerta origine. Raccolta dai folcloristi alla fine del XIX secolo entra, al pari di altri componimenti simili, nel repertorio degli Chansonnier. Sono state fatte diverse ipotesi circa l’identità e la collocazione storica dei personaggi protagonisti della storia da Enrico IV e Gabriella d’Este nel XVI secolo o Luigi XIV e Madame de Montespan a fine Seicento, ma nessuna certezza in tal senso è stata mai raggiunta.

Proponiamo tre versioni della canzone, fra le quali quella incisa nel 1963 da Yves Montand che ispirò la traduzione di Fabrizio De Andrè

Lavatrici e telefonini

E’ un dato che colpisce, nella miriade di numeri sapientemente illustrati in una particolare storia economica della società italiana: quella de “Le famiglie italiane”, scritta dagli economisti della Luigi Cannari e Giovanni D’Alessio, per la collana del Mulino dedicata alla divulgazione di base delle scienze sociali, e intitolata appunto “Farsi un’idea”.

Ecco, per farsi un’idea di come sono andate le cose per la generazione di donne e uomini che adesso è in pensione, ricordiamoci questi numeri: dal ’55 al ’65 la percentuale di famiglie – ma diciamo pure: di donne – in possesso di lavatrice è salita dal 2 al 23%. Tanto. Ma ancora pochissimo, rispetto ai bisogni.

Quel dato dice che tre donne su quattro dovevano lavare a mano lenzuola, vestiti e biancheria pur essendo disponibile e accessibile una fantastica tecnologia che poteva evitare quella fatica. Una tecnologia lenta a trasformarsi in benessere collettivo. Più veloce era stata la diffusione di tv e frigorifero, il cui possesso balzò negli stessi anni dal 10 al 50% delle famiglie. Ci si chiede perché, mentre si immaginano soddisfatti capifamiglia – breadwinner, dicono gli economisti – sedersi davanti alla tv in bianco e nero comprata a rate mentre qualcuna lava le camicie.

Poi si va alla pagina successiva, e si vede un’altra evoluzione non neutrale della tecnologia, più recente: il possesso di cellulari, balzato dal 21 al 73% tra il ’97 e il 2004 (ma adesso staremo molto più su); e quello dei computer, per il quale l’ultimo dato è più recente, e parla di una diffusione al 46,1% delle famiglie nel 2006; in tre casi su quattro, si precisa, al possesso dei computer si associa una connessione internet. Che di certo conta – o potrebbe contare, dipende dagli usi – almeno tanto quanto la lavatrice, nella diffusione del benessere collettivo.

Il libro di Cannari e D’Alessio non è incentrato su lavatrici e telefonini; ma lo spiccare di alcuni dati di questo tipo fa capire come la lettura ponderata dei numeri possa emancipare l’economia da quella “dittatura del Pil” che adesso è da tutte le parti sotto accusa e processo.

Anche da parte degli stessi autori del libro, economisti di rito ortodosso – non certo dei pericolosi picconatori della “scienza triste” – che però assumono e spiegano in parole semplici tutte le novità che sono intervenute, con particolare visibilità negli ultimi anni, nella misurazione di “ricchezza, povertà e felicità”. Il libro si apre proprio con un capitolo, “misurare il benessere”, che di questo dibattito riporta il succo e il senso; e poi ne sviluppa le premesse, evitando di fare una storia dei bilanci delle famiglie italiane tutta centrata su una limitata misurazione di Pil, consumi e redditi.

Nazim Hikmet. Un nome che avevo dimenticato. Lo ritrovo in una di quelle notti di Puglia quando il caldo sembra fermare il tempo. Cerco infatti qualcosa da leggere. Trovo dei libri. Ogni ospite ha lasciato un ricordo delle sue letture in questa casa. Il dito li scorre e si ferma su un Oscar Mondadori: Poesie d’amore di Nazim Hikmet. Un nome che avevo quasi dimenticato. Del poeta turco avevo trascritto negli anni del liceo alcune poesie nel mio quaderno dove raccoglievo citazioni, frasi, versi che più mi piacevano. Drieu la Rochelle, Brasillach, d’Annunzio, Ezra Pound, Cardarelli…

Nazim Hikmet. Un nome che avevo dimenticato. Lo ritrovo in una di quelle notti di Puglia quando il caldo sembra fermare il tempo. Cerco infatti qualcosa da leggere. Trovo dei libri. Ogni ospite ha lasciato un ricordo delle sue letture in questa casa. Il dito li scorre e si ferma su un Oscar Mondadori: Poesie d’amore di Nazim Hikmet. Un nome che avevo quasi dimenticato. Del poeta turco avevo trascritto negli anni del liceo alcune poesie nel mio quaderno dove raccoglievo citazioni, frasi, versi che più mi piacevano. Drieu la Rochelle, Brasillach, d’Annunzio, Ezra Pound, Cardarelli… Si infittiscono ormai da qualche tempo gli interventi di quanti sono lieti di avallare le tesi “ufficiali”, per cui la guerra di Bosnia fu la follia di “psicopatici nazionalisti” (Radovan Karadzic, il poeta pazzo in primis, e si sa che tra poeti ed acquarellisti la differenza è poca …), oggi finalmente a giudizio grazie alla caparbietà di pochi magistrati coraggiosi (vedi Carla Del Ponte, che ha pure scoperto gli orrori della “casa gialla” in Kosovo, “Oh my God!”).

Si infittiscono ormai da qualche tempo gli interventi di quanti sono lieti di avallare le tesi “ufficiali”, per cui la guerra di Bosnia fu la follia di “psicopatici nazionalisti” (Radovan Karadzic, il poeta pazzo in primis, e si sa che tra poeti ed acquarellisti la differenza è poca …), oggi finalmente a giudizio grazie alla caparbietà di pochi magistrati coraggiosi (vedi Carla Del Ponte, che ha pure scoperto gli orrori della “casa gialla” in Kosovo, “Oh my God!”). Nel 1965 – appena quarantacinque anni fa, quando è nata la generazione che adesso dovrebbe essere tra le colonne portanti della società – meno di una famiglia su quattro aveva in casa la lavatrice. La metà invece aveva già in casa la televisione.

Nel 1965 – appena quarantacinque anni fa, quando è nata la generazione che adesso dovrebbe essere tra le colonne portanti della società – meno di una famiglia su quattro aveva in casa la lavatrice. La metà invece aveva già in casa la televisione.